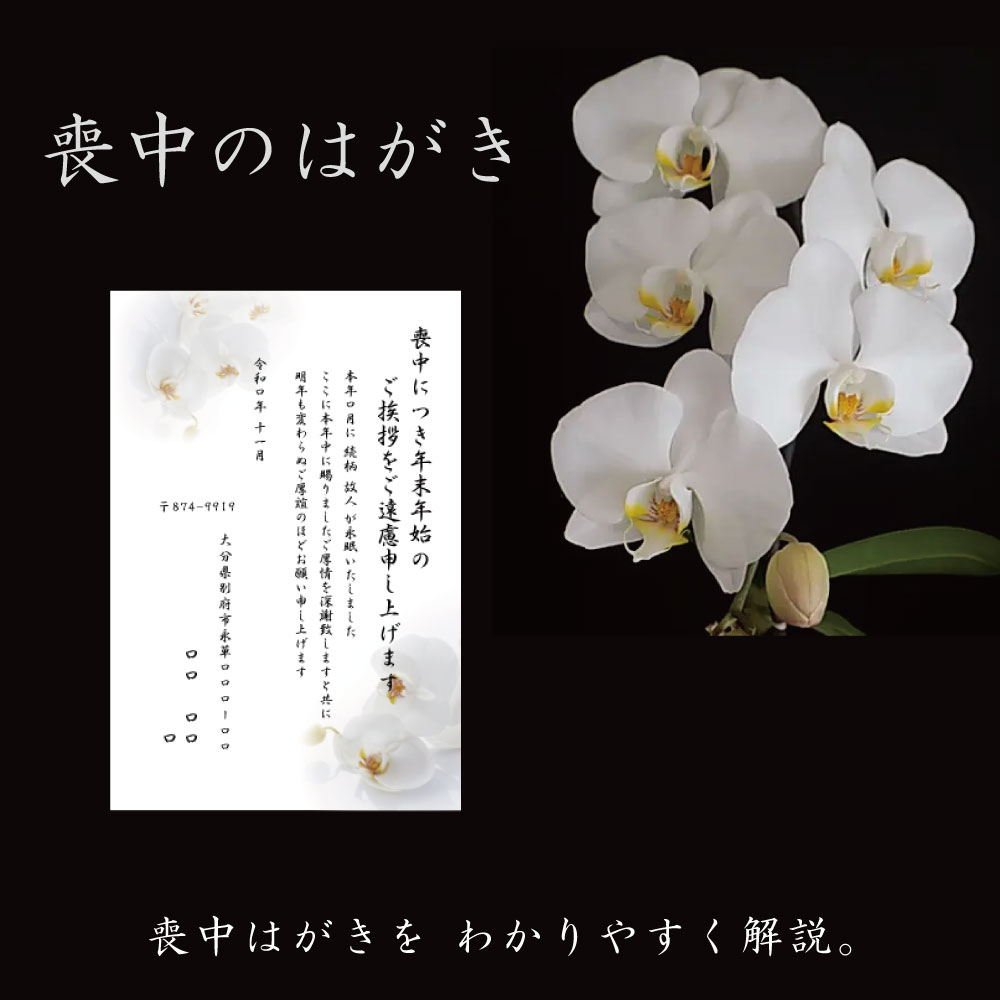

喪中はがきとは、近親者が亡くなった際に、年始のご挨拶(年賀状)を控える旨をお知らせする挨拶状です。

喪に服している期間は、新年を祝う気持ちを表す年賀状を差し控えるという、日本特有の思いやりの文化が込められています。

一般的には11月中旬〜下旬の間に投函し、相手が年賀状の準備を始める前に届くよう心がけます。

「年賀欠礼状」とも呼ばれ、両親や祖父母など二親等以内の親族が亡くなった際に出すのが通例です。

本ページは、法事・慶事アドバイザーとして 仏事・慶事の現場に37年間携わってきた経験をもとに構成しています。

\ 喪中はがき Q&A一覧 /

- Q1. 喪中はがきはいつまでに出す?

- Q2. 喪中はがきを送る相手は?

- Q3. 喪中はがきを出しそびれたら?

- Q4. 喪中はがきはコンビニで買えますか?

- Q5. 喪中はがきはどこで買うのが一般的ですか?

- Q6. 喪中はがきはいつから廃止になりますか?

- Q7. 12月に亡くなった場合、喪中はがきはいつまで出せますか?

- Q8. 喪中はがきで訃報を知らせてもいいですか?

- Q9. 喪中はがきの日付は11月と12月どちらに書くべきですか?

- Q10補足. 祖母が亡くなった場合、孫は喪中?

- Q11.喪中はがきに添える挨拶文のポイントは?

- Q12.喪中はがきに故人の続柄は書いたほうがいいですか?

- Q13.喪中はがきは何枚くらい用意すればいい?

- Q14.喪中はがきの封筒は必要?

- Q15.喪中はがきの文面で避けるべき表現はありますか?

- Q16.喪中はがきの投函時期は遅れても大丈夫?

- Q17. 喪中はがきを出さなくてもいいケースはありますか?

- Q18.喪中はがきの印刷は自宅プリンターでも可能?

- Q19.喪中はがきの文面に句読点は使ってもいい?

- Q20.喪中はがきに故人の写真を入れても良いですか?

- Q21.喪中はがきに同封して良いものはありますか?

- Q22.喪中はがきで使う筆記具やインクの色は?

- Q23.喪中はがきをメールやLINEで送るのはマナー違反ですか?

- Q24.喪中はがきを10月より前の四十九日後に出しても大丈夫でしょうか?

- Q25.先に買っていた年賀状がある場合は喪中はがきとして使えますか?

- Q26. 喪中はがきと欠礼状の違いは何ですか?

- Q27.喪中はがきに、好きな花のイラストや写真を入れてもいいですか?

- Q28.喪中はがきの文面例は?

- Q29.喪中のはがきを出していない人から年賀状が届きました。対応はどうしたらいいでしょうか?

- Q30.喪中の方に年賀状を送ってしまったらどうすればいい?

喪中はがきは、年末のご挨拶に代えて送る大切な書状です。

喪中はがきに関するよくある質問(Q&A)

喪中はがきは、年末のご挨拶に代えて送る大切な書状です。

「いつ出せばいいの?」「誰に送ればいい?」「出しそびれたときは?」

そんな喪中はがきのマナーに関する疑問に、わかりやすくお答えします。

Q1. 喪中はがきはいつまでに出す?

…

明確な決まりはありませんが、11月中旬〜11月下旬の投函が理想的です。

年賀状の販売は毎年11月1日から、投函受付は12月15日から始まります。

遅くとも12月の上旬には投函できるよう、早めの準備を心がけましょう。

Q2. 喪中はがきを送る相手は?

…

喪中はがきは「年賀欠礼状」とも呼ばれ、「年始のご挨拶を控えます」という意味の書状です。

そのため、毎年年賀状をやりとりしている相手に送るのが基本です。

普段交流のない方や年賀状を送っていない方へは、基本的に必要ありません。

Q3. 喪中はがきを出しそびれたら?

…

12月中旬以降に不幸があった場合や、投函が間に合わなかった場合は、寒中見舞いを送りましょう。

喪中のご挨拶ができなかったことをお詫びしつつ、年始のご挨拶を控える旨を丁寧に伝えることができます。

寒中見舞いは、1月7日〜2月初旬までが一般的な投函時期です。

Q4. 喪中はがきはコンビニで買えますか?

はい、コンビニでも一部取り扱いがあります。ただし、種類が限られるため、 デザインや文面を選びたい場合は専門店やネット注文がおすすめです。

Q5. 喪中はがきはどこで買うのが一般的ですか?

印刷サービスを提供するネットショップや、郵便局、文具店、デパートなどで購入できます。 最近はオリジナルデザインのネット注文が主流です。

Q6. 喪中はがきはいつから廃止になりますか?

喪中はがき自体が廃止される予定はありません。マナーとして今も広く使われており、 特にビジネスや目上の方への挨拶では必要とされています。

Q7. 12月に亡くなった場合、喪中はがきはいつまで出せますか?

年賀状の投函受付(12月15日)までに間に合わない場合は、 寒中見舞いでお知らせするのが一般的です。

Q8. 喪中はがきで訃報を知らせてもいいですか?

はい。ただし、突然の訃報を知らせる用途ではなく、 あくまで年賀欠礼の挨拶状としての意味合いが基本です。 詳細な訃報は別途連絡するのが望ましいです。

Q9. 喪中はがきの日付は11月と12月どちらに書くべきですか?

基本的には投函時期に合わせた月を記載します。投函月より先の月を書くと違和感がありますので注意が必要です。

Q10補足. 祖母が亡くなった場合、孫は喪中になりますか?

一般的に二親等まで(祖父母・両親・兄弟姉妹・子・孫)が喪中とされます。 そのため、祖母が亡くなった場合は孫も喪中に含まれます。

Q10. 喪中はがきの差出人名は誰にする?

差出人名は、基本的に喪主名(代表者)を記載します。

家族連名にする場合は、喪主を右側に記載し、配偶者や子供の名前を左に連ねます。

※差出人を連名にする場合は故人様の続柄は省略します。

法人の場合は会社名や部署名を差出人にすることもあります。

Q11. 喪中はがきに添える挨拶文のポイントは?

喪中はがきには、「年始のご挨拶を失礼する旨」と、「日頃のお礼」を簡潔に記載することがポイントです。

例:本年中のご厚情に深く感謝申し上げます。来る年も変わらぬご交誼をお願い申し上げます。

Q12. 喪中はがきに故人の続柄は書いたほうがいいですか?

書くのが一般的です。

例:「亡 母 ○○儀」「亡 祖父 ○○儀」など、差出人から見た続柄を明記します。

※差出人を連名にする場合は故人様の続柄は省略します。

Q13. 喪中はがきは何枚くらい用意すればいい?

毎年年賀状をやり取りしている人数+予備5〜10枚が目安です。

印刷後の追加が難しい場合があるので、少し多めに用意すると安心です。

※書き損じを考慮し、官製はがきではなく私製はがきを用意し、

後から切手を貼って投函するか、料金別納スタンプを使うと料金を一括で支払え便利です。

Q14. 喪中はがきの封筒は必要ですか?

はがきで送るのが一般的で封筒は不要です。

ただし、写真入りカード型や特別なデザインの場合は封筒を使うこともあります。

Q15. 喪中はがきの文面で避けるべき表現はありますか?

「寿」「賀」などの祝い言葉は避けます。

また、過剰に悲しみを表現する文面も控え、簡潔で丁寧な文章にします。

Q16. 喪中はがきの投函時期は遅れても大丈夫?

理想は11月上旬〜12月初旬です。

12月中旬を過ぎた場合は、寒中見舞いで対応します。

Q17. 喪中はがきを出さなくてもいいケースはありますか?

故人との関係が遠い場合(例:遠い親戚)や、親しい間柄で事前に知らせている場合は省略することもあります。

ただし、毎年年賀状をやり取りしている相手には送るのが無難です。

Q18. 喪中はがきの印刷は自宅プリンターでも可能?

可能ですが、枚数が多い場合やレイアウトに自信がない場合は、専門店や印刷サービスを利用する方が仕上がりが綺麗です。

Q19. 喪中はがきの文面に句読点は使ってもいい?

一般的には、句読点は使わないのがマナーです。

改行で区切ることで、より丁寧な印象になります。

Q20. 喪中はがきに故人の写真を入れても良いですか?

一般的ではありませんが、最近はオリジナルデザインとして入れる方もいます。

特に親しい相手やカジュアルな関係であれば問題ありません。

Q21. 喪中はがきに同封して良いものはありますか?

喪中はがきは、喪中の連絡に特化した挨拶状であるため、原則として同封物は入れません。

どうしても必要な場合は、簡単な手紙形式の挨拶状程度にとどめるのがよいでしょう。

※なお、香典返しの品に喪中はがきを同封することは意味合いが異なるため、避けるのが無難です。

Q22. 喪中はがきで使う筆記具やインクの色は?

喪中はがきは、黒色のインクが基本です。

毛筆・筆ペン・万年筆・ボールペンいずれでも構いませんが、濃い黒で丁寧に書くことが大切です。

青やカラーペンは弔事には不向きとされるため避けましょう。

Q23. 喪中はがきをメールやLINEで送るのはマナー違反ですか?

喪中はがきは本来、郵送で送る正式な挨拶状です。

メールやLINEなどのデジタル連絡手段は簡易的な連絡には使えますが、正式なマナーとしては推奨されません。

ビジネスや目上の方には郵送での送付が安心です。

Q24. 喪中はがきを10月より前の四十九日後に出しても大丈夫でしょうか?

よほどの事情(海外渡航や長期入院など)がない限り、10月以降の投函がおすすめです。

早すぎる時期に送ると、相手が年末までに忘れてしまう可能性があるためです。

四十九日後でも、できるだけ10月以降に投函する方が望ましいでしょう。

Q25. 先に買っていた年賀状がある場合は喪中はがきとして使えますか?

近親者のご不幸などで喪中になった場合は、未使用でも印刷済みでも、年賀はがきを郵便局で

無料で通常切手や普通はがきなどと交換できます。

この制度は販売期間内に窓口へ申告することで利用可能です。

また、書き損じや種類を間違えて購入した場合も、条件によって手数料無料または5円/枚〜で交換できます。

▶ 詳細は 日本郵便:年賀はがきの交換について をご確認ください。

Q26. 喪中はがきと欠礼状の違いは何ですか?

喪中はがきは、喪に服しているため年賀状を出せないことを伝えるための通知状です。

一方、欠礼状は、喪中以外にも病気療養中や海外転居など、さまざまな理由で年賀状を出せない場合に送る、より広い意味での挨拶状です。

そのため、喪中はがきは欠礼状の一種と考えられます。

Q27. 喪中はがきに、好きな花のイラストや写真を入れてもいいですか?

はい、落ち着いたデザインであれば問題ありません。

一般的には、菊・胡蝶蘭・ユリなど、上品で弔事にふさわしい花が好まれます。

派手すぎる色や明るいお祝い向けのデザインは避け、控えめなトーンでまとめるのがマナーです。

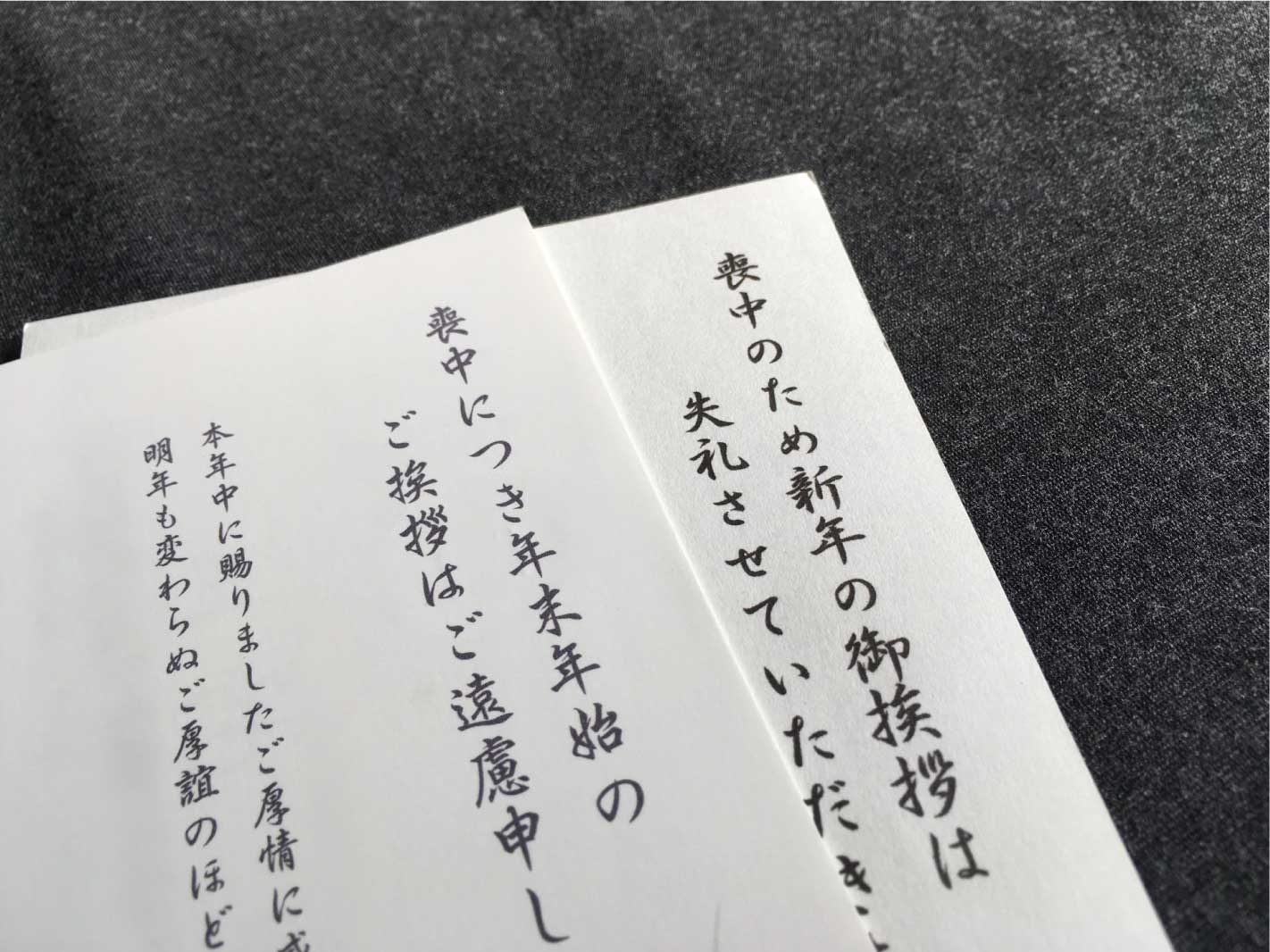

Q28. 喪中はがきの文面例は?

喪中はがきの文面は、簡潔で礼儀正しくまとめるのが基本です。以下に代表的な例文を紹介します。

Q29. 喪中のはがきを出していない人から年賀状が届きました。対応はどうしたらいいでしょうか?

喪中の挨拶をしていない相手から年賀状が届いた場合は、寒中見舞いで返すのが一般的です。

寒中見舞いは1月7日〜1月中旬に送るのが目安で、年賀状を頂いたお礼と共に喪中である旨を簡潔に伝えます。

例文:

「昨年〇月〇〇日に 〇 〇〇〇〇 が〇〇〇歳にて永眠しましたため 年始のご挨拶をご遠慮させていただきました

本来であれば旧年中にお知らせすべきところ年を越してしまいました非礼を深謝致します」

Q30. 喪中の方に年賀状を送ってしまったらどうすればいい?

喪中の方に誤って年賀状を送ってしまった場合は、お詫びの寒中見舞いを送るのが一般的です。

電話やメールで直接お詫びするのも良いですが、正式には寒中見舞いで改めて気持ちを伝えるのがおすすめです。

例文:

「このたびは年賀状を差し上げてしまい、配慮が足りず申し訳ございませんでした。

寒中見舞いにて改めて新年のご挨拶を申し上げます。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。」

寒中見舞いの書き方については、こちらのガイドも参考にしてください。

🖋 関連Q&A

六感工房では、喪中はがき・香典返し・葬儀後の手続きまでトータルにサポートしています。

ご不明な点はいつでもお気軽にお問い合わせください。

※お気軽にご相談ください。担当スタッフが丁寧に対応します。