のし紙・掛け紙の違い/読み方/表書き一覧(Q&A完全ガイド)

本ページは、法事・慶事アドバイザーとして 仏事・慶事の現場に37年間携わってきた経験をもとに構成しています。

のしや掛け紙には、宗教や地域、贈り物のシーンごとにさまざまなマナーや書き方があります。

「御礼」ののしはどんな時に使う?

「御礼」は、弔事・慶事を問わず感謝の気持ちを伝えるために使われる表書きです。 法事でお手伝いをいただいた方へのお礼や、宗教色を出したくない香典返しなど、 用途を限定せずに使える表現として選ばれています。

無地のしは失礼にあたる?

無地のし(表書きや名前を入れない掛け紙)は、失礼にはあたりません。 社内配布や法人関係、簡易的なお礼などで使われることも多く、 「形式よりも気遣いを優先したい場面」では有効な選択肢です。

掛け紙の読み方と意味

掛け紙は「かけがみ」と読みます。 贈答品に掛ける紙全般を指し、弔事では「のし」を付けず、 掛け紙と呼ぶのが正式とされています。

「香典返しの表書きは?」「青白の水引っていつ使う?」など、よくある疑問をわかりやすくQ&A形式でまとめました。冠婚葬祭の不安を解消し、相手に失礼のない贈り方をサポートします。

\ のし・掛け紙 Q&A一覧 /

- Q1. のしとは何ですか?

- Q2. のし紙とは何ですか?

- Q3. 水引とは何ですか?

- Q4. 掛け紙の表書きには何と書けば?

- Q5. 宗教別の表書きは?

- Q6. 慶事の水引の種類には意味がありますか?

- Q7. 水引の色はどう選べばよいですか?

- Q8. 表書きと名前はどこにどう書けばよいですか?

- Q9. 連名で贈る場合、名前の書き方にルールはありますか?

- Q10. 名前は手書き?印刷でもOK?

- Q11. 水引の線の本数に決まりは?

- Q12. 仏教・神道・キリスト教で水引は違いますか?

- Q13. 黄白の水引はいつ使うのですか?

- Q14. 誕生内祝で正式なのし紙ではなく、キャラクターののしでも大丈夫でしょうか?

- Q15. 短冊のしってなに?

- Q16. 掛け紙の代わりにメッセージカードはOK?

- Q17. 出産祝いのお返しには、何と書けばよいですか?

- Q18. 勤続表彰のお返しは何と書く?

- Q19. 内のしと外のしの違いは?

- Q20. 香典返しで宗教色を出したくない場合はなんと書いたらいい?

- Q21. 弔事で近所の方や知人に手伝ってもらったお礼にはのしは何と書けばいい?

- Q22. 無地のしとはなんですか?

- Q23. 引っ越しの挨拶に無地のしはありですか?

- Q24. 一周忌に使う引出物ののしにはなんと書きますか?

- Q25. 初盆のお参り客に出す返礼の品ののしは何と書きますか?

- Q26. 青白(銀)の水引はどんな時に使う?

- Q27. 名前は略字ではなく正式な字体を使いますか?

- Q28. 掛け紙(のし紙)は必要ですか?つけないと失礼?

- Q29. 会社からご香典を頂いた場合の香典返しは、表書きと名前はどう書く?

- Q30. 掛け紙の箱への貼り付け方で、弔事と慶事に違いはある?

Q1. のしとは何ですか?

のし(熨斗)とは、祝儀の贈り物に添える飾りで、本来は「のしあわび」を包んだ飾りが由来です。

現在では印刷された「のし飾り」が多く、主に慶事の際に使用され、弔事には使いません。

Q2. のし紙とは何ですか?

のし紙とは、のし飾りと水引が印刷された紙のことです。贈答品の外側に貼ることで、贈り物の意味や気持ちを表します。

Q3. 水引とは何ですか?

水引は、のし紙(弔事では掛け紙)の中央にある飾り紐を指します。色・本数・結び方に意味があり、贈る目的によって使い分けます。

結び方と用途の違い

| 結び方 | 用途 | 意味 |

|---|---|---|

| 蝶結び(花結び) | 出産・入学・長寿など「繰り返し良いこと」 | ほどいて何度でも結べる=何度あっても良い |

| 結び切り | 婚礼・お見舞い・香典返しなど「一度きりが望ましい」 | 固く結ばれてほどけにくい=繰り返さない |

| あわじ結び | 慶弔両用(地域慣習により使い分け) | 両端を引くほど強く結ばれる=末永く・堅い絆 |

Q4. 掛け紙の表書きには何と書けばいい?

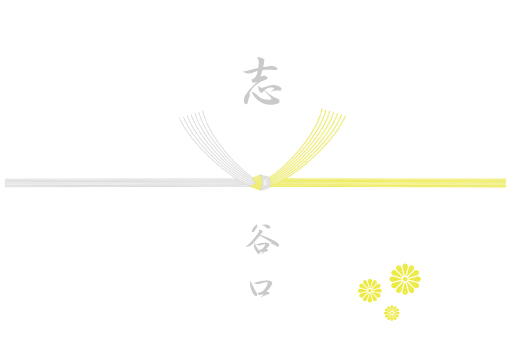

のし紙(弔事では掛け紙と呼ぶ)に記す言葉を「表書き(上書き)」と言います。用途や宗教によって適切な言葉を選びます。

贈り物に添える「表書き」一覧

贈り物の目的や宗教によって、表書き(上書き)の言葉は異なります。下の早見表をご活用ください。

【仏事・弔事の場合】

| 宗教 | 表書きの例 | 補足 |

|---|---|---|

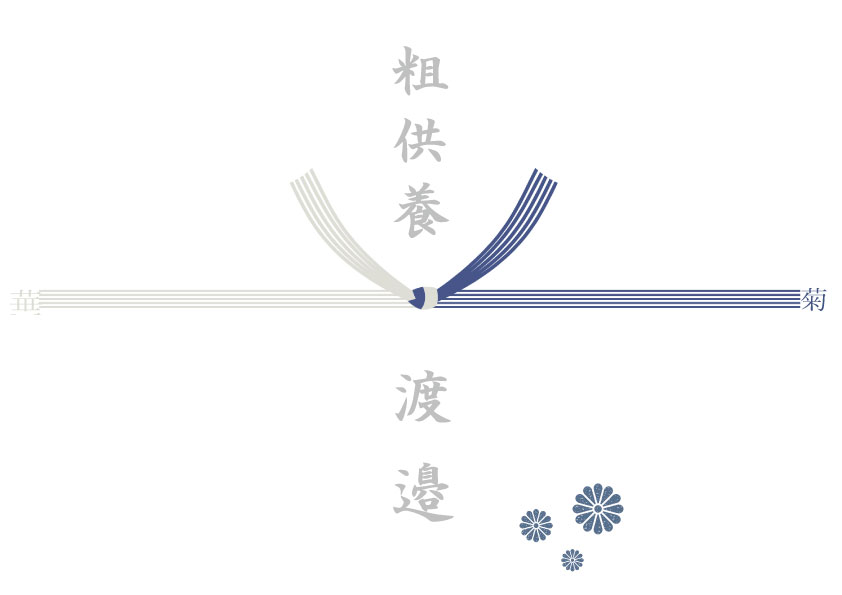

| 仏教(一般) | 志/粗供養 | 「志」が最も一般的。「粗供養」は法要時に用いられます。 |

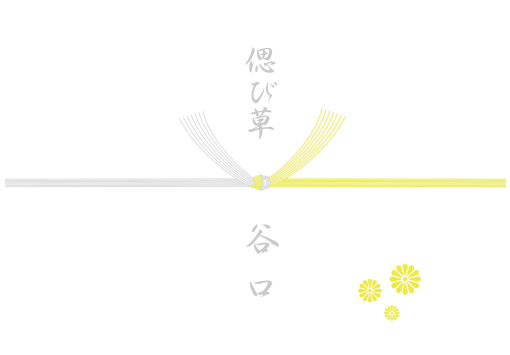

| 神道 | 偲び草 | 「志」は避け、「偲び草」を用いるのが通例。 |

| キリスト教 | 偲び草 | 宗派問わず「偲び草」で問題ありません。 |

| 無宗教 | 御礼 | 宗教色を避ける場合に無難。 |

※弔事では「のし紙」とは呼ばず、掛け紙(かけがみ)と呼ぶのが一般的です。

【お祝い(慶事)の場合)】

| 用途 | 表書きの例 | 備考 |

|---|---|---|

| 結婚祝い | 寿/御結婚御祝 | 「寿」が最も格式高い表現。 |

| 出産祝い | 御出産御祝/御祝 | 出産後に贈るのが一般的。 |

| 内祝い | 内祝 | お返し用途。「御祝」ではない点に注意。 |

| 快気祝い | 快気祝/御見舞御礼 | 回復報告と御礼。 |

| 長寿祝い | 祝 還暦/祝 米寿 | 「祝」を上につけて年齢に応じて表記。 |

| 入学・卒業祝い | 入学御祝/卒業御祝 | 進学先名の記載は不要です。 |

※「内祝」はお祝いへのお返しとして贈る表書きです(誕生内祝・出産内祝・結婚内祝・入学内祝・卒業内祝 など)。

Q5. 表書きはどんな言葉を使いますか?

慶事では「御祝」「寿」「内祝」など、弔事では「志」「粗供養」「偲び草」などを用います。贈り物の内容や目的に合った言葉を選びましょう。

Q6. 慶事の水引の種類には意味がありますか?

あります。慶事では「繰り返して良いこと」か「一度きりが望ましいこと」かで結びを使い分けます。

慶事で用いられる結びと意味

| 水引の種類 | 主な用途 | 意味 |

|---|---|---|

| 蝶結び(花結び) | 出産祝・内祝・長寿祝など | ほどいて結び直せる=何度あっても良い |

| 結び切り | 婚礼・快気祝 など | 固く結ばれてほどけない=繰り返さない |

| あわじ結び | 婚礼・長寿 など | 末永く・堅い絆を表す |

Q7. 水引の色はどう選べばよいですか?

地域・宗教で差はありますが、基本は次の通りです。

水引の色と用途・意味

| 色 | 用途 | 補足 |

|---|---|---|

| 紅白 | 慶事全般(結婚・出産・長寿など) | 地域差少なめ |

| 黒白/黄白 | 弔事(香典返し・法要返礼) | 黄白は関西・神道・キリスト教で用例あり |

| 双銀/白銀/白一色 | 弔事(地域や宗教に応じて) | 神道やキリスト教で用いられることがある |

| 青白(銀) | 弔事全般の“迷った時の安心提案” | 六感工房ではこちらを提案しております |

Q8. 表書きと名前はどこにどう書けばよいですか?

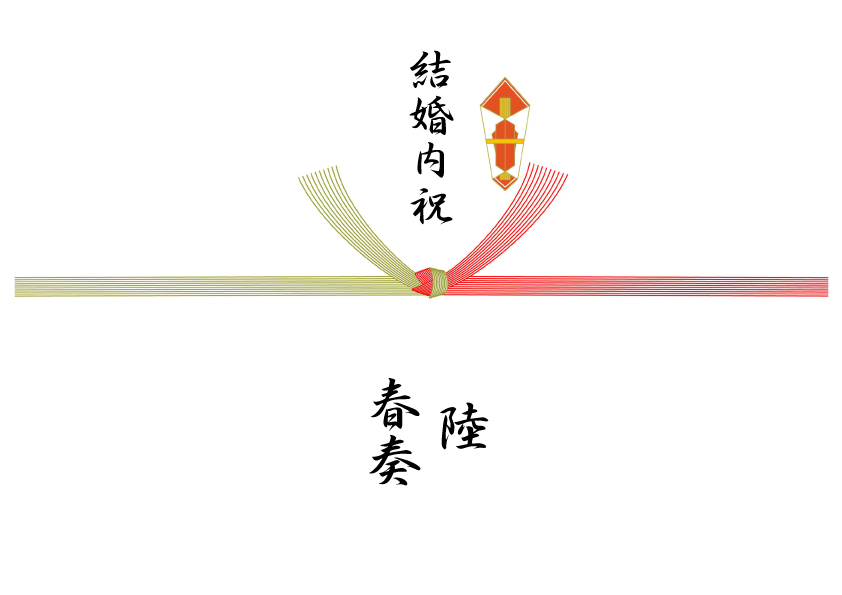

基本は、水引の上に「表書き(用途)」、下に「贈り主の名前」を縦書きで記載します。

のし紙(掛け紙)の記載位置

◆ 表書き(上段)

用途を示す言葉。水引の上中央に縦書きで記載。

- 弔事:志・御供・粗供養・偲び草 など

- 慶事:内祝・寿・御祝・御中元・御歳暮 など

◆ 名前(下段)

水引の下中央に縦書きでバランスよく記載。

- 弔事:苗字のみ、または「○○家」(例:鈴木/鈴木家)

- 慶事:

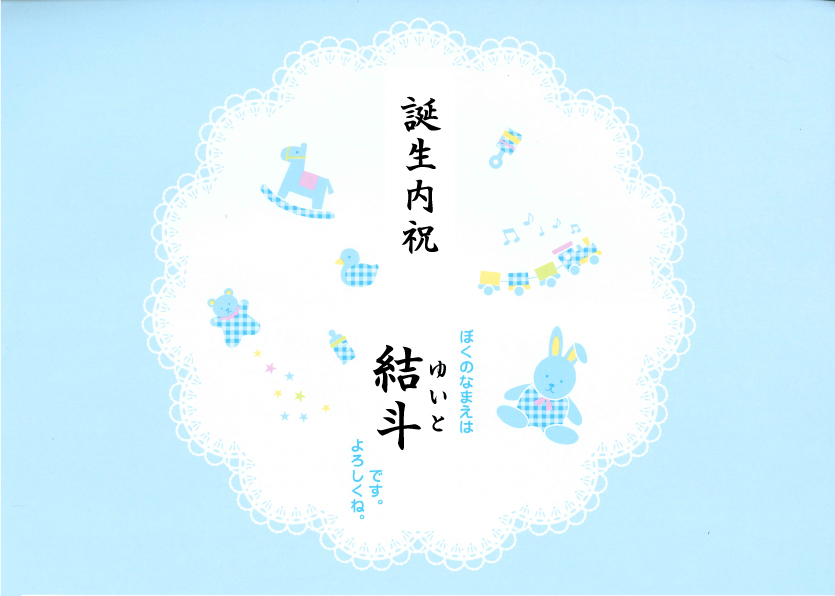

- 出産・誕生内祝:お子様の下の名前+ふりがな(例:陽菜〈ひな〉)

- 婚礼内祝:夫婦の下の名前を連名(例:翔太・美咲)

- 一般:贈り主のフルネーム

連名は右から目上の順、3名以上は「○○家一同」とするのも丁寧です。

Q9. 連名で贈る場合、名前の書き方にルールはありますか?

連名の際は「右から目上」、3名以上は代表名+「他一同」が基本です。

連名の書き方(人数別)

◆ 2名の場合

- 夫婦連名(婚礼内祝など):右に夫、左に妻(例:翔太・美咲)

- 同僚・兄弟など:年齢や立場が上の人を右(例:佐藤/田中)

◆ 3名までの連名

右から目上順。字体や大きさは揃え、見た目のバランスを意識します。

◆ 4名以上

代表名を中央に記載し、左下に「他一同」または「外一同」。

例:

山田

他一同

◆ 法人・団体名

「株式会社○○」など社名をそのまま記載します。

📝 連名の場合も、水引の下段中央に縦書きで整えて配置するのが基本です。

Q10. 名前は手書きが良いですか?印刷でも失礼になりませんか?

最近はフォントの質も高く、企業・個人ともに印刷が主流です。当店でも丁寧な印刷対応を行っています。

Q11. 水引の線の数に決まりはありますか?

一般に、弔事は5本または7本、慶事は5本や10本を用います。婚礼関係は格式を重んじて10本が多いです(地域差あり)。

| 用途 | 本数の例 | 補足 |

|---|---|---|

| 弔事(香典返し・法要) | 5本/7本 | 地域慣習により差があります |

| 慶事(一般) | 5本 | 出産・入学・長寿 等 |

| 婚礼 | 10本 | 格式を重んじる場面で用いられます |

Q12. 仏教・神道・キリスト教で水引は違いますか?

地域差はありますが、一般的な目安は次の通りです。迷う場合は、地域やご先方のご意向を優先しましょう。

| 宗教 | 水引の色の例 | 表書きの例 | 備考 |

|---|---|---|---|

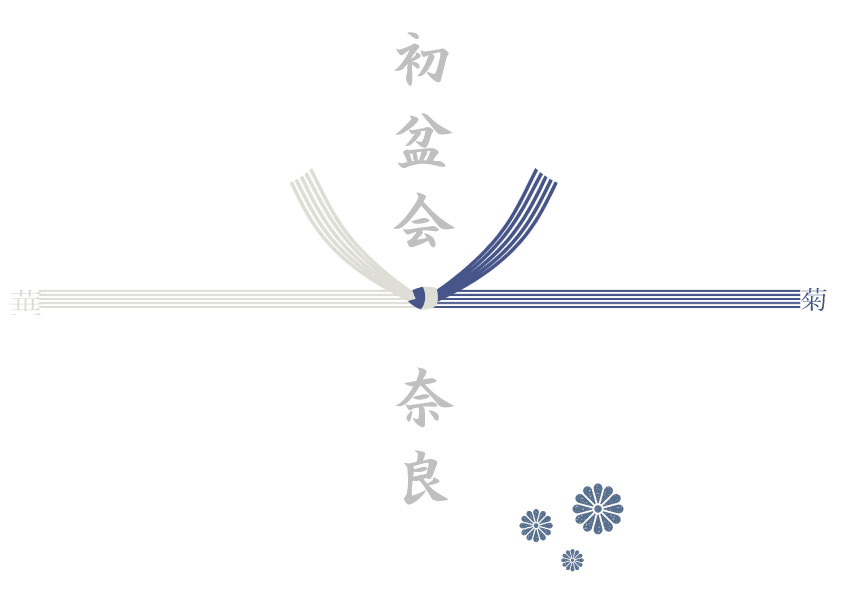

| 仏教 | 黒白/黄白/青白(銀) | 志/粗供養 | 関西は黄白の用例が多め |

| 神道 | 黄白 | 偲び草 | のしは付けず掛け紙で |

| キリスト教 | 白一色/黄白 | 偲び草 | プロテスタント/カトリックで慣習差あり |

| 無宗教 | (宗教色を避ける配色) | 御礼 | 宗教色を出したくない場合の無難表現 |

| 六感工房の提案 | 青白(銀) | 志/偲び草 など | 地域差(関西風習)を避けたい時の安心提案 |

Q13. 黄白の水引はいつ使うのですか?

関西地方を中心に、仏事や神道・キリスト教の弔事で黄白を用いる風習があります。地域差があるため、先方のご意向に合わせるのが安心です。

Q14. 誕生内祝で正式なのし紙ではなく、キャラクターののしでも大丈夫?

問題ありません。誕生内祝や初節句ではカジュアルなデザインを選ぶ方も増えています。ただし、目上の方へは従来の正式なのし紙が無難です。

Q15. 短冊のしってなんですか?

掛け紙・のし紙の代わりに、表書きのみを細長い紙に印刷して貼る簡易型ののしです。中元・歳暮などでよく用いられ、貼る位置は箱の右上が一般的です。稀にA5サイズを中心に貼る場合もあります。

Q16. 掛け紙やのし紙を貼らずにメッセージカードでも大丈夫?

問題ありません。袋物や化粧箱を傷めたくない場合など、メッセージカードやのし一体型礼状を同封するケースも増えています。

Q17. 出産祝いのお返しには、何と書けばよいですか?

「出産内祝」と記すのが一般的です。「内祝」だけでも問題ありませんが、出産に限定したお祝いであることを明確にしたい場合には「出産内祝」が推奨されます。

Q17. 出産祝いのお返しには、何と書けばよいですか?

「出産内祝」あるいは「誕生内祝」と記すのが一般的です。「内祝」だけでも問題ありません。出産のお返しであることを明確にしたい場合は「出産内祝」を推奨します。

Q18. 法人の勤続表彰お返しは何と書きますか?

「御礼」や「感謝」などが一般的です。表書きのない無地のしを選ぶケースもあります。

Q19. 内のしと外のしの使い分けは?

控えめにしたい場合は内のし、贈答意図をわかりやすく示したい場合は外のしが適しています。

Q20. 香典返しで宗教色を出したくない場合は何と書いたらいい?

宗教色を避けたい場合は、「御礼」や「お礼」などの表現が無難です。地域慣習に配慮しつつ、掛け紙の水引は黒白・黄白・双銀・白銀などから選びます(迷う場合は青白〈銀〉の提案も可)。

Q21. 弔事で知人に手伝ってもらったお礼には、のしは何と書けばいい?

弔事では掛け紙(のしは付けない)が基本です。表書きは「御礼」が無難。贈り主名は苗字のみ、または「○○家」とします。

水引の色は「青白(銀)」を推奨しています。地域差が出にくく、宗教を問わず幅広く使える結び切りの掛け紙です。

※先方から「黒白」「黄白」「双銀・白銀」などの指定がある場合は、その指示に従いましょう。

Q22. 無地のしとはなんですか?

表書きも名前も印刷していない掛け紙(のし紙)のことです。用途を選ばず、急ぎの手配や社内配布などで柔軟に使えます。

※「失礼では?」と心配されがちですが、用途を理解して使えば問題ありません。

Q23. 引っ越しの挨拶に無地のしはありですか?

問題ありません。気軽なご挨拶には「御挨拶」や「粗品」などの表書きを付けると、より丁寧です。

Q24. 一周忌に使う引出物ののしには何と書きますか?

※弔事では「のし」は付けず、掛け紙と呼ぶのが一般的です。

仏教では表書きは「志」(地域により「粗供養」)、神道では年祭(例:十年祭)、キリスト教では「偲び草」が一般的です。

当店では、行事名(回忌名/年祭名)を表書き付近に明記する書き方を推奨しています。例:仏教は「一周忌 志」(地域により「一周忌 粗供養」)、神道は「十年祭」のように行事名を添えます。キリスト教は「偲び草」を基本に、教会の慣習で「○年記念」などとする場合もあります。これにより、受け取る方に「〇回忌/〇〇年祭」であることが明確に伝わります。

年忌を併修(へいしゅう・法要をまとめて行う)する場合の表記例

「併修」は、同じ年に複数の年忌法要をまとめて行うこと(別名:合斎)です。 一般の検索語では「法要をまとめて行う」「三回忌と十三回忌を一緒に」などの表現も使われます。

年忌を複数同時に営む(併修)場合は、故人名は控えめに・回忌名をやや大きくして明瞭にします。

亡祖父○○

一周忌

亡祖母○○

十三回忌

※表書きは縦書きで、回忌名を中央・やや大きめ、故人名は控えめのサイズで配置すると整います。

水引の色は「青白(銀)」を推奨しています。地域差が出にくく、宗教を問わず幅広く使える結び切りの掛け紙です。

Q25. 初盆のお参り客に出す返礼の品ののしは何と書きますか?

一般には「初盆志」、地域によっては「初盆会」や「粗供養」を用います。神道・キリスト教では「偲び草」が用いられることがあります。

Q26. 青白(銀)の水引はどんな時に使う?

水引の色は「青白(銀)」を推奨しています。地域差が出にくく、宗教を問わず幅広く使える結び切りの掛け紙です。

- 仏教・神道・キリスト教など宗教横断で使いやすい

- 地域差(黒白/黄白/双銀など)の迷いを避けたい時

- 香典返し・法要返礼(初七日〜年忌)など弔事全般

※先方から「黒白」「黄白」「双銀・白銀」等の指定がある場合は、そのご意向を優先してください。

Q27. 名前は略字ではなく正式な字体を使いますか?

はい。贈答マナーとして略字を避け、正式な字体で記載するのが基本です。特に弔事では、戸籍やご本人のご希望に合わせると丁寧です。

- 旧字体の尊重:「渡邉/渡邊」「齋藤/斎藤」など、普段は新字体でも正式表記に合わせると安心。

- 連名の統一:連名では字体・サイズを統一し、右から目上の順に配置。

- 法人名:登記どおりの社名を使用(例:株式会社○○)。

※名簿やご挨拶状と同じ表記に揃えると、受け手側でも混乱がありません。

Q28. 掛け紙(のし紙)は必要ですか?つけないと失礼?

近年は必須ではありません。相手・地域・場面に合わせて選べばOKです。丁寧さを重視するなら掛け紙、簡潔さや荷姿を重視するならメッセージカードやのし一体型礼状も選ばれています。

- 付ける:目上・公的な贈答、挨拶を明確に伝えたい時

- 付けない:宅配で割れ物・水濡れ懸念がある時/袋物で貼りづらい時

- 代替:カード同封・短冊のし・礼状同梱

Q29. 会社からご香典を頂いた場合の香典返しは、表書きと名前はどう書く?

掛け紙(弔事はのしを付けません)は結び切りを用い、表書きは仏教は「志」(地域により「粗供養」)、神道・キリスト教は「偲び草」が一般的です。

名前(贈り主名)は通常どおり、喪家の苗字のみまたは「○○家」とします(例:鈴木/鈴木家)。

※お相手の会社名は掛け紙には書きません。宛名ラベルや送状で明記します。

水引の色は「青白(銀)」を推奨しています。地域差が出にくく、宗教を問わず幅広く使える結び切りの掛け紙です。

(参考)会社が贈り主となって返礼を手配するケースでは、贈り主名を会社名や「○○部一同」とします。